遲了很久才有得空來寫這篇文章, 近年來台指揮問題多多, 大都是有健康問題的, 也有政治因素的, 指揮是個可以職業生涯長久的事業, 有知名度的指揮通常都是戰到最後一刻, 也常因此而留為佳話, 這次巴伐利亞廣播交響樂團BRSO亞洲行, Mariss Jansons掛了病號, 找了大病剛癒的 Zubin Mehta代打, 這可稱得上是「神代打」了! Mehta應該是帶團來過台灣最多次的指揮, 記憶中有New York Philharmonic、Israel Philharmonic、Wiener Philharmonic及 Maggio Musicale Fiorentino 來過台灣演出, 這次會由他代打BRSO亞洲行, 頗出乎意料, 但能跟Jansons同級的也真不多。

此行由台灣尾走到台灣頭, 南中北三大館場都有, 我在上一篇文章有寫到自己一周內走過三大館場的感想, 而此次BRSO也在一周內走過三館場, 對年邁的Mehta可是個挑戰, 我只有出席在台北國家音樂廳的兩場演出, 只能猜測大概在台中歌劇院會比較吃力點, 衛武營及國家音樂廳應該都不是問題, 概因台中歌劇院的殘響低, 演奏時得更留意些。

然而讓我最感到訝異的是BRSO樂團器樂排列位置的調整, 大提琴及低音提琴到左二排是較常見的, 在R.Strauss「英雄的生涯」把豎琴拉到最右側邊, 把法國號放在右後方, 跟長號放在同一邊, 小號調到左邊去, 等於把管樂都調整了, 這個陣仗一出來, 就嚇了我一跳。 對比Jansons跟BRSO的錄影紀錄, 次序並不是這樣安排的, 所以這應該是Mehta的安排, 在看BRSO製作的亞洲之旅片段中, 在衛武營的排練時, 也是跟在台北一樣的擺法, 只是在台北時豎琴是擺在右側第二小提琴第一排的最後面, 而在衛武營是擺在中提琴跟第二小提琴交界的後方, 到了Mahler 第一號交響曲時, 豎琴推回原來左後側的位置, 其他擺置則約莫跟前一場相同。

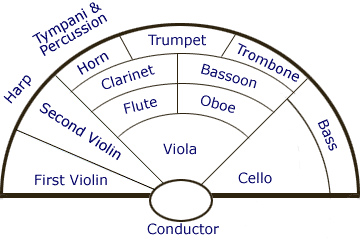

然而這是Mehta 慣用的擺法嗎? 也不盡然, 雖然可以看到越晚期的擺設是如此居多, 早些年大多是一般擺法; 也不見得跟音樂廳的音響效果有絕對關係, 甚至跟樂曲不同也不見得有關, 顯然是Mehta對聲音美學的看法有改變, 這就很有意思了, 所以先來看看樂團器樂的擺法:

A.先看弦樂部分:

從記得古早初探交響樂時, 右到左依次都是第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴, 低音提琴則在大提琴後方, 可以想見這樣的音效應該左輕右重的感覺, 然而是比較像從弦樂四重奏擴展而來的安排, 第一小提琴於左側主奏, 大提琴於右側呼應, 第二小提琴緊貼著第一小提琴, 中提琴則扮演陪襯的腳色, 本以為古典時期的樂曲因編制較小, 會適用於這樣的安排, 其實也不然, 看到古樂專家Nikolaus Harnoncourt演奏Haydn交響曲可沒這麼擺, 倒是Bernstein演奏Mahler 第二號是這樣擺法的。

長些見識後, 看到蘇聯的樂團把弦樂的位置大調動, 就像俄文反寫一樣, 依序成為第一小提琴、大提琴、中提琴、第二小提琴, 然後把低音提琴擺到左側大提琴後方, 甚至還看過Yuri Termikanov 把低音提琴散到最後一排去, 形成一個凸顯低音效果的排列, 高音域從兩側發聲, 低音域從中間建立起來, 總覺得這個戰鬥民族果然很夠力, 一般蘇聯的音樂大多側重低音域的表現, 很有豪邁的fu。而後發現越來越多指揮採用這樣的擺設, 此次Mehta跟BRSO就是如此安排的, 然而也不見得是大場面的音樂才用這樣的擺法, Harnoncourt的古樂團也是這樣擺的。

而目前最常看到的擺法是第一小提琴、第二小提琴、大提琴、中提琴, 低音提琴擺到中提琴後面, 就是把中提琴跟大提琴的位置對調, 這樣的擺設相對只是強化低音的效果, 又不至於太重了, 不少弦樂四重奏也採用這種座位安排, 如是可以讓第一小提琴與第二小提琴維持緊密的合作, 讓大提琴更貼近主動線的呈現, 中提琴本來就是小媳婦 (sorry!), 總是安安穩穩的陪伴著, 也許指揮也喜愛這樣的擺法, 不用一直擺到180度, 動作可以小些吧!

B.管樂部分

木管的安排變化不大, 第一排由左而右是高音域的長笛及雙簧管, 第二排是低音域的單簧管及低音管, 很少看到不是這樣排列方式的演出。木管的音量比較小, 也少動用到大隊人馬, 當它常擔任獨奏樂段的演出, 此時位居中央就很能凸顯其特色。

銅管一般而言是法國號擺在左後側, 數量多時擺兩排, 小號、長號及低音號擺在右後側, 一字排開, 分別佔據定音鼓的兩側, 這樣的擺設位置通常不會因為大提琴被擺在第二位或第三位而異, 管樂的音量極大, 特別是小號及長號, 坐在他們前面的低音管、單簧管最直接受害, 芝加哥交響樂團銅管特強, 只好在他們前面加個透明隔音板, 免得前面的木管耳力受損。

然而此次 Mehta跟BRSO卻來個大翻轉, 法國號被調到右側後方, 小號被調到定音鼓左側, 長號及低音號維持在定音鼓右側, 木管則維持一般擺設, 這可有意思了, 似乎也很合邏輯, 右側的法國號的低沉雄壯可以平衡在左側的大提琴及低音提琴, 理應得到一個很平衡的演奏效果, 而其結果也很令人滿意。記得去年 Kirill Petrenko帶領巴伐利亞邦交響樂團來時, 也擺出個怪陣仗, 演奏貝多芬第七時, 右後方空出一大塊, 法國號就孤零零地掛在那邊, 可是看他在其他地方的演出又不是那樣, 難道他覺得國家音樂廳的音響應該如此安排嗎?

C.打擊樂與其他

打擊樂器的安排就沒太多計較了, 通常定音鼓往最後排中間位置一坐, 立刻起定海神針之效, 這兒該是次於小提琴首席最為亮眼的位置, 沒有了它, 整個樂團就少了精神似的, 其他打擊樂器的排位就看演出的需求, 能發出聲響的都能上。

另外一件大樂器是豎琴, 一架或兩架豎琴擺在台上, 挺賞心悅目的, 音量不大, 除非像莫爾島河這的樂段, 總覺得作曲家老愛讓豎琴在放量總奏時也插上一腳, 有點兒戲弄了豎琴。豎琴通常在第二題琴組的後方, 但此次Mehta在演奏「英雄的生涯」時, 把豎琴拉到最右邊的角落, 當它在襯托英雄與撫慰他的家人時, 這樣的擺設還真能創造出一個輕撫的效果。

當我們一進音樂廳, 樂團團員陸續進場後, 才能看清楚這次演奏的器樂位置安排, 指揮也許擁有最大的決定權, 他得為該曲目演出的效果負責, 然而我們也看過同一位指揮, 在不同的樂團有不同的安排; 同一座音樂廳, 在不同的樂團來訪時也有不同的安排; 同一首作品, 在不同的指揮及樂團演出時也有不同的安排; 因此沒有絕對的安排。我相信作曲家通常不會標示所有樂器擺設位置 (少數樂器會有), 指揮根據作品、音樂廳及樂團特色, 選擇他認為最適合的安排, 讓觀眾欣賞到他認為最好的演出。也因此我喜愛坐在國家音樂廳的三樓, 看看該場演出的器樂安排, 了解每一瞬間是那些樂器發聲的總和, 至於擺設位置是否有造成差異? 那鐵定是有的; 那有沒有誰好誰壞? 那鐵定是沒有的啦!

至此, 我們可以發現Mehta此番跟BRSO的演出, 可不是隨意代打上場的, Mehta仔細地安排了樂團的位置, 大大的與其它的人不同, 這個翻轉的擺設並未因在不同的場地而改變, 這可從BRSO自己在YouTube上放置的2018 BRSOONTOUR ASIA可以證明, Jansons的錄影紀錄不是這樣擺設的, Mehta以前也不是這樣擺放的, 不過至少在國家音樂廳證明這是一次非常優質的演出, 不得不替Mehta及BRSO大聲叫好! Mehta 年老了來這招, 可真令人折服, 看他在衛武營的排演錄影, 那神情彷彿是宮崎駿畫下的老婆婆, 帶給人溫暖幸福的感覺, 跟以往的神態大不相同, 又再進化了一層, 這首「英雄的生涯」他似乎回應了R.Strauss 認為他的英雄不是狂妄的贏家, 而是寬恕且身段優雅的宗師, 一位在進退之間全面性勝利的英雄。至於Mahler第一號的演出, 雖然把”花之樂章”給加回去, 但仍敵不過「英雄的生涯」所帶給我的震撼, 看Mehta這次身體狀況, 也許就是最後一次來台了, 現場音樂會雖然比CD貴很多, 但能有這樣Once in a lifetime 的感受, 就值多多了, 偉哉梅塔, 美哉BRSO!

留言列表

留言列表